Notgeld

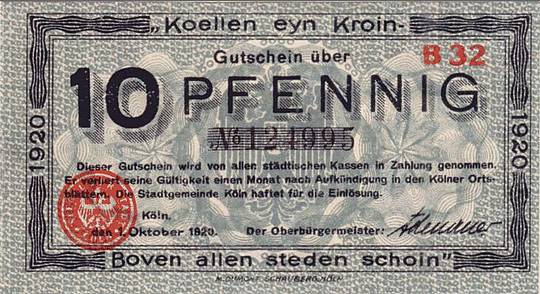

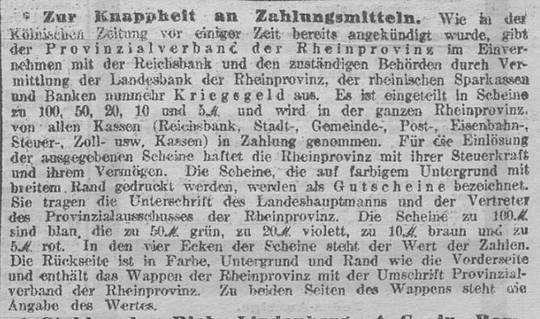

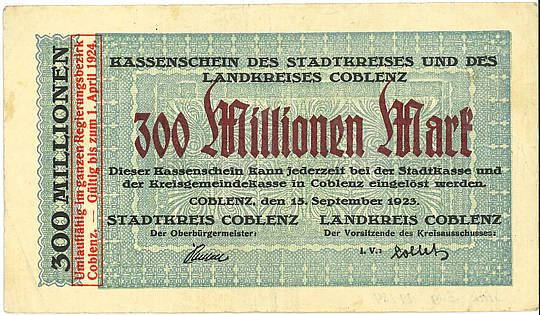

Im Laufe des Ersten Weltkriegs stieg die Geldmenge im Deutschen Kaiserreich von ca. 7,2 Milliarden Mark im Jahr 1913 auf 43,6 Milliarden Mark im Jahr 1918 an. Die einheitliche Reichswährung hatte seit ihrer Einführung am 4. Dezember 1871 mit zum Teil seit Jahrhunderten konkurrierenden Zahlungsmitteln im deutschen Bund aufgeräumt und zum wirtschaftlichen Aufschwung beigetragen. Erst mit dem Beginn des Krieges und der Umstellung auf Kriegswirtschaft wurde die Golddeckung der Mark aufgehoben und der Weg für die Ausgabe von Papiergeld freigemacht. Die Reichsbank, die Landesbank der Rheinprovinz ebenso wie zahlreiche Städte, Gemeinden und Institutionen nutzen die Möglichkeit zur Vermehrung der Zahlungsmittel und trugen dazu bei, dass die Mark kontinuierlich an Wert verlor. Die Ausgabe der Scheine als Darlehenskassenscheinen oder „Gutscheine“ war an einen bestimmten Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt gebunden und von Region zu Region unterschiedlich. Dabei wurden die Notgeld- bzw. Kassenscheine häufig von ortsansässigen Künstlern gestaltet und ähnelten zunächst der allgegenwärtigen Kriegspropaganda oder bildeten Sehenswürdigkeiten und lokale Erinnerungen ab. Um die daraus resultierenden regionalen Geldwertunterschiede auszugleichen, gab der Provinzialverband der Rheinprovinz rund zwei Wochen vor dem Waffenstillstand von Compiègne in den Amtsblättern und Presseerzeugnissen bekannt, dass er „im Einvernehmen mit der Reichsbank und den zuständigen Behörden durch Vermittlung der Landesbank der Rheinprovinz, der rheinischen Sparkassen und Banken nunmehr Kriegsgeld aus[eben]“ werde. Diese „Gutscheine“ sollten „in der ganzen Rheinprovinz von allen Kassen (Reichsbank, Stadt-, ,Gemeinde-, Post, Eisenbahn, Stauer-, Zoll usw. Kassen) in Zahlung genommen“ werden.

Am Sitz des Provinzialverbands in Düsseldorf kostete ein Pfund Schwarzbrot zu diesem Zeitpunkt 25 Pfennig, in Bonn war es für 22 Pfennig zu haben. Im Vergleich zu diesen staatlich regulierten Preisen in der katastrophalen Versorgungsituation am Ende des Krieges führte die Inflation nach dem Krieg dazu, dass der Preis für ein Kilo Roggenbrot im Jahr 1922 von 8 Mark auf 300 Mark anstieg und mit 1.600 Mark im April bzw. mehreren Millionen Mark im September 1923 während der Ruhrkrise theoretisch unbezahlbar wurde. In der Praxis florierte die Ausgabe entsprechender Geldscheine und der Tausch- und Schmuggelhandel. Erst mit dem Ende des passiven Widerstands wurde auch der inflationäre und weitgehend nutzlos gewordene Druck von Notgeld beendet und eine Währungsreform eingeleitet. Am 30. August 1924 löste die Reichsmark die vorübergehend eingeführte Rentenmark ab und schuf die Grundlage für eine Normalisierung des Zahlungsverkehrs.

Heute wird das wertlose Papiergeld in privaten Erinnerungskisten und in kommunalen Archiven aufbewahrt. Als historische Quelle zeugt es von Verwaltungsstrukturen, patriotischer Propaganda, künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten und nicht zuletzt von den schwierigen Lebensverhältnissen in der Alltagskultur der Rheinländerinnen und Rheinländer zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

(Katharina Thielen, 16.2.2023)

Quellen und Literatur:

Eck, Thomas van: Das Papiernotgeld der preußischen Rheinprovinz 1914-1918 2 Bde. Düsseldorf 2000.

Fischer, Albert, Die Landesbank der Rheinprovinz. Aufstieg und Fall zwischen Wirtschaft und Politik. (Wirtschafts- und Sozialhistorische Studien 6), Köln/Weimar/Wien 1997.

Kölnische Zeitung vom 24. Oktober 1918, Mittagsausgabe. Online-Ausgabe: https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/date/day/9715712?d=1918-10-24 (Aufruf am 16.2.23).

Sucheingabefeld

Wir über uns

Wir über uns