Winter- und Ackerbauschulen

Im Jahr 1717 wurde mittels königlichem Edikt von Friedrich Wilhelm I. eine formale Schul- bzw. Unterrichtspflicht in Preußen eingeführt. In der Praxis konnte sich diese historische Entscheidung jedoch noch nicht durchsetzen. Gründe hierfür waren die noch nicht flächendeckende Verbreitung von Schulen, die fehlende Verfügbarkeit von ausgebildeten Lehrenden sowie der Umstand, dass die Unterrichtspflicht auch im eigenen Haus durch den Hausvater durchgeführt werden konnte. In den oberen sozialen Schichten erhielten sie zumeist Hausunterricht durch einen Hauslehrer. Insbesondere mit Blick auf ländliche Regionen kam hinzu, dass Kinder dringend benötigte Arbeitskräfte waren, auf welche meist nicht verzichtet werden konnte. Lediglich in den Monaten, in denen die landwirtschaftliche Arbeit größtenteils ruhte, konnten Kinder in Schulen geschickt werden. Im Landschul-Reglement von 1763 hat Friedrich II. der Forderung nach einem allgemeinen Schulbesuch Nachdruck verliehen: es wurde die Finanzierung der Schulen und der Lehrkräfte sowie der tägliche Schulbesuch festgelegt – 1825 wurde letztlich die allgemeine Schulpflicht formal eingeführt und die Grundlage für einen regelmäßigeren Schulbesuch geschaffen.

Gründung der ersten Winter- und Ackerbauschulen

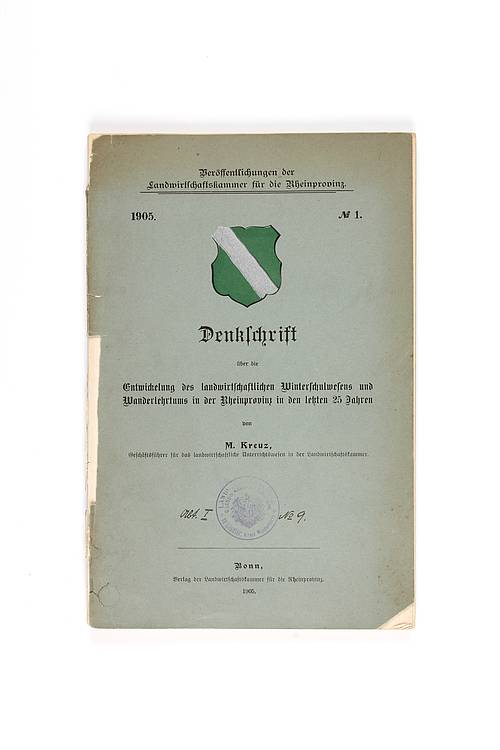

Am 14. Dezember 1833 wurde durch Peter Kaufmann – ein seit 1831 als außerordentlicher Professor für Staatswissenschaft und für Landwirtschaft tätiger Kameralwissenschaftler an der Universität Bonn – der „Niederrheinische Verein für Landwirtschaft“ gegründet, welcher sich am 19. Oktober 1839 zum „Landwirtschaftlichen Verein für Rheinpreußen“ erweiterte. Der Verein hatte es sich, auch im Auftrag der preußischen Regierung, zur Aufgabe gemacht, das landwirtschaftliche Schulwesen zu verbessern sowie die Landwirtschaft mit praktischen Maßnahmen und theoretischen Kenntnissen auf wissenschaftliche Grundlagen zu stellen. Eine Neuerung war die Einrichtung von Ackerbauschulen, die eine ganzjährige praktische und theoretische landwirtschaftliche Ausbildung anboten und häufig an landwirtschaftliche Betriebe angeschlossen waren. Diese Ackerbauschulen konnten allerdings nur von jenen finanziell bessergestellten Familien in Anspruch genommen werden, die auf Kinder als Arbeitskräfte verzichten konnten. Dies schlug sich in den niedrigen Besuchszahlen wieder. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wurde die landwirtschaftliche Winterschule als neue Schulform eingeführt, in der Unterricht von November bis März vorgesehen war. Die Finanzierung erfolgte sowohl über den Staat als auch über die Kommunen. Darüber hinaus bildeten sich finanzielle Unterstützungsvereine aus der Bürgerschaft, sodass sich am 3. September 1840 beispielsweise 192 Männer – darunter zahlreiche Verwaltungsbeamte und Pfarrer – „zur Unterstüzung des Landwirthschaftlichen Vereins für Rhein-Preußen (Lokalabtheilung Trier)” zusammenfanden. Die ersten landwirtschaftlichen Winterschulen entstanden 1870 in St. Wendel und 1871 in Simmern, also in eher strukturschwachen Regionen der Rheinprovinz. Es folgten Gummersbach (1875), Wülfrath (1879), Lennep, Ratingen und Xanten (1888). Im Jahr 1900 übernahm die Landwirtschaftskammer die Trägerschaft für 29 Winterschulen, die später Landwirtschaftsschulen genannt wurden.

Lehrplan

Für die landwirtschaftlichen Winterschulen gab es vereinfachte Zugangsbedingungen. Als Aufnahmekriterium wurde lediglich die Beendigung der Elementarschule vorausgesetzt – allerdings war der Besuch bis 1925 männlichen Schülern vorbehalten. Auf dem Lehrplan der Männer standen Rechnen, Deutsch, Betriebslehre, Buchführung, Chemie, Physik, Bodenkunde, Pflanzenkunde und Tierzucht. Der Lehrplan der weiblichen Schülerinnen umfasste zwar ebenfalls Themen wie Viehhaltung, Buchführung, Geschäftsverkehr und Gartenbau, sah aber weiter auch Hauswirtschaftslehre sowie die Kranken- und Säuglingspflege vor.

Aus- und Wiederaufbau nach den Weltkriegen

Einen erneuten Aufschwung erlebten die landwirtschaftlichen Schulen zwischen den beiden Weltkriegen, insbesondere geprägt durch die Hungerjahre und die Wirtschaftskrise nach dem ersten Weltkrieg. Der Ausbau und die Förderung der Landwirtschaft wurde als elementar angesehen. Die Zahlen der Schülerinnen und Schüler stieg stetig an. In diese Zeit – 1925 – fiel auch die bereits erwähnte Öffnung der Schulen für weibliche Schülerinnen. So kam es erstmals zur systematischen Förderung von jungen Bäuerinnen, wenngleich sich in der Ausbildung ein weiterhin forciertes klassisches Familienbild mit klarer Rollenverteilung widerspiegelte. Das NS-Regime knüpfte an den Erfolg der landwirtschaftlichen Schulen an, sodass im Jahr 1940 insgesamt 70 Landwirtschaftsschulen im Rheinland existierten. Auch nach dem Krieg, in welchem die meisten der Schulgebäude zerstört wurden, hielt man am Konzept fest und konnte 1947/48 alle 42 Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen wieder in Betrieb nehmen. 28 der ehemals 70 Schulen lagen in den Regierungsbezirken Koblenz und Trier, die ab 1946 zu Rheinland-Pfalz gehörten. Aufgrund steigender Anforderungen wurden die Landwirtschaftsschulen in Berufs- oder Fachschulen umgewandelt oder geschlossen.

(Robin Stecken, 20.11.2022)

Literatur

Weiß, Erich: Entwicklungen zur Landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf im agrarstrukturellen Wandel der preußischen Rheinprovinz. In: Thomas Becker, Dominik Geppert, Helmut Rönz (Hg.): Das Rheinland auf dem Weg nach Preussen 1815-1822 (Stadt und Gesellschaft. Studien zur Rheinischen Landesgeschichte 6). Wien, Köln, Weimar 2019, S. 243-278, hier S. 255.

Der Trierer Oberbürgermeister Wilhelm von Haw (1783–1862). Eine politische Biographie zwischen Liberalismus, Katholizismus und preußischem Staat. Trier 2018 (Publikationen aus dem Stadtarchiv Trier), S. 175–179.

Zurück zur Liste

Sucheingabefeld

Wir über uns

Wir über uns