BIOGRAPHIEN

Christoph Wilhelm Henrich Sethe – Ein Preuße vom Niederrhein und das Französische Recht

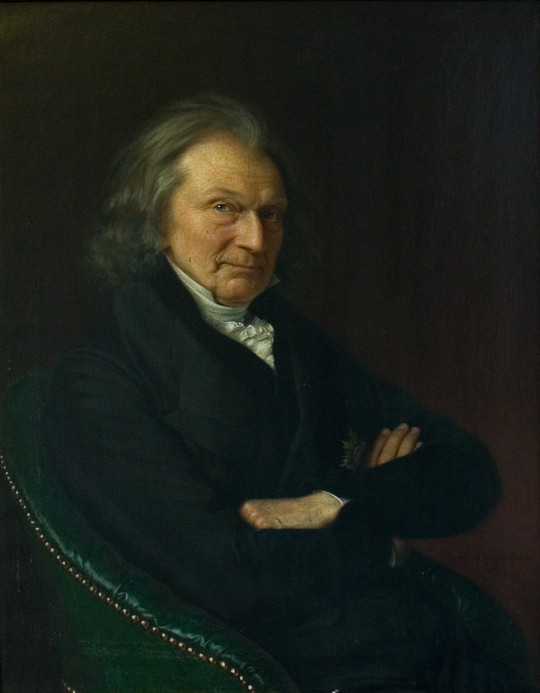

Der vielseitig gebildete und weltoffene Sethe war einer der bedeutendsten Juristen des 19. Jahrhunderts. In seiner Persönlichkeit verbanden sich altpreußisches Dienstethos und niederrheinischer Bürgersinn. Gegenüber wechselnden Dienstherren bewahrte er persönliche Unabhängigkeit und Zivilcourage. Auf diese Art und Weise trug er maßgeblich zum Erhalt des fortschrittlichen französischen Justizwesens als „Rheinisches Recht“ und dessen Anerkennung in Preußen bei.

Sethe stammte wie seine Ehefrau Henriette Philippine, geb. Sack (1772–1830) aus einer alteingesessenen Klever Beamtenfamilie. Er studierte seit Ostern 1783 jeweils zwei Jahre Rechtswissenschaften an den Universitäten Duisburg und Halle. Anschließend ging er für ein halbes Jahr nach Göttingen und verstieß damit gegen das strenge Verbot für preußische Landeskinder, im „Ausland“ zu studieren. Im Oktober 1790 reiste der Justizreferendar von Kleve nach Berlin, um dort das Assessorexamen abzulegen, das schwierigste der drei Staatsexamen für Juristen und eine wesentliche Voraussetzung für die höheren Stellen im Justiz- und Verwaltungsdienst. In der Hauptstadt wohnte der junge Mann ein halbes Jahr bei Onkel und Tante Grolman. Der Bruder seiner Mutter Heinrich Dietrich von Grolmann, 1786 geadelt, bekleidete ab 1804 als Präsident des Geheimen Obertribunals in Berlin das höchste Richteramt in Preußen.

Nach Kleve zurückgekehrt, trat Sethe am 28. Juni 1791 eine (unbezahlte) Assessoren-Stelle bei der Regierung an. Den provinzialen „Regierungen“ oblag die Aufsicht über das Justiz-, Kirchen- und Schulwesen ebenso wie die Hoheits- und Lehnssachen. Finanz- und sonstige innere Verwaltungsangelegenheiten der Provinzen wurden bis 1810 von den Kriegs- und Domänenkammern wahrgenommen. Die Kammer in Kleve war wie die Regierung auch für die Grafschaft Mark zuständig. Sethe wurde am 9. April 1794 zum Geheimen Regierungsrat in Kleve ernannt und verlobte sich daraufhin. Die Hochzeit konnte jedoch erst zwei Jahre später im Hause der Schwiegereltern gefeiert werden. Alle privaten Planungen und Maßnahmen vollzogen sich bereits seit Jahren vor einem bewegten außenpolitischen Hintergrund. Die 1790er Jahre waren für die Mitglieder der Klever Provinzialbehörden eine äußerst unruhige Phase mit ungeklärten Zuständigkeiten sowie teilweisen oder kompletten Verlegungen und Versetzungen.

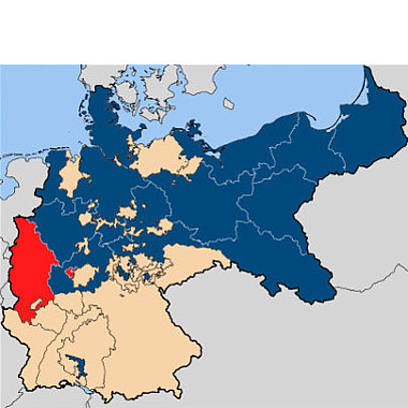

Nach der Französischen Revolution und der gescheiterten Invasion preußischer und österreichischer Truppen drangen die Armeen der Republik bis ans linke Rheinufer vor. Die preußischen Behörden in Kleve wurden zunächst nach Wesel und Hamm evakuiert. Nach dem Frieden von Basel 1795 erlaubte Berlin die Verlegung der klevischen Regierung ins rechtsrheinische Emmerich. Ein vorübergehender Wandel der französischen Besatzungspolitik veranlasste 1797 sogar die Rückkehr der Regierung nach Kleve, doch verschwanden schnell alle Hoffnungen auf einen längeren Verbleib. Seit Beginn 1798 wurde das ganze deutschsprachige Gebiet auf dem linken Rheinufer de facto in den französischen Staatsverband eingegliedert, was Kaiser Franz II. im Frieden von Lunéville 1801 bestätigte.

Im Zuge der Säkularisation 1803 erhielt Preußen auf dem rechten Rheinufer Entschädigungen aus geistlichem Besitz für linksrheinisch abgetretene Gebiete, u.a. auch die Stadt Münster mit dem östlichen Teil des Bistums, das Hochstift Paderborn sowie die Abteien Essen, Werden und Elten. Diese Lande wurden nun mit der Grafschaft Mark und dem rechtsrheinischen Teil des Herzogtums Kleve administrativ vereinigt. Sethe kam im Oktober 1803 zur Regierung in Münster, wo die neuen zentralen Provinzialbehörden ihren Sitz hatten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten begann die größer gewordene Familie sich im alten Münster recht wohl zu fühlen. Dann verlor Preußen desaströs einen neuerlichen Krieg gegen Frankreich und musste 1807 im Frieden zu Tilsit alle westlichen Landesteile abtreten.

Sethe fand einen neuen Wirkungskreis im Dienst des Großherzogtums Berg, einem 1806 geschaffenen napoleonischen Vasallenstaat, der zunächst neben dem alten Berg auch den rechtsrheinischen Teil des Herzogtums Kleve umfasste. Justiz und Verwaltung des Satellitenstaates waren nach französischem Vorbild zu organisieren. Sethe wurde im März 1808 kommissarisches Mitglied des dafür zuständigen Ausschusses in Düsseldorf. Gefördert vom bergischen Innenminister Johann Franz Joseph von Nesselrode-Reichenstein, wurde der ehemalige preußische Regierungsrat nach erfolgreicher Arbeit im Ausschuss zum Generalprokurator (=Generalstaatsanwalt) am Düsseldorfer Appellationshof berufen. Das höchste Gericht des Großherzogtums wurde am 6. Februar 1811 eröffnet; Sethe holte nun endlich seine Frau und die sieben Kinder aus Münster nach Düsseldorf. In der bergischen Hauptstadt bekam das Ehepaar in diesem und im Folgejahr noch zwei weitere Kinder. Daher fehlen die beiden jüngsten auf dem 1812 entstandenen populären Portrait der Sethe-Kinder von Heinrich Christoph Kolbe.

Der älteste Sohn Christian (1798–1857, oben links) war ein Schulfreund Heinrich Heines, mit dem er das Düsseldorfer Lyzeum besuchte. Die Freundschaft hatte auch später an der Universität Bonn und während Heines Exil in Paris Bestand. Der Dichter hat den gemeinsamen Jugendtagen mit der „Ode an Christian Sethe“ und „Ideen. Das Buch le Grand“ ein literarisches Denkmal gesetzt.

Im Januar 1813 kam es in einigen oberbergischen Kantonen wegen neuer, vermehrter Aushebungen, fehlender Verdienstmöglichkeiten und Lebensmittelknappheit zu Unruhen, die von Militär und Gendarmerie niedergeschlagen wurden. Der Generalprokurator bewahrte 120 willkürlich Festgenommene vor ungesetzlicher Haft und standrechtlicher Verurteilung. Sethes streng am geltenden (französischen) Recht orientierte Amtsführung stieß auf massive Kritik seiner Vorgesetzten und den Unmut Napoleons. Pierre-Louis Roederer, der Minister-Staatssekretär für das Großherzogtum Berg, zitierte Sethe im April 1813 nach Paris und konfrontierte ihn insbesondere mit den Vorwürfen, die „politische Funktion“ seines Amtes nicht zur Geltung gebracht und das Vorgehen der Sicherheits- und Militärorgane in Berg behindert zu haben. Sethe konnte alle Vorhaltungen sachlich entkräften, nicht jedoch das Ressentiment, das man ihm als ehemals preußischem Beamten entgegenbrachte. Er konnte im Juni schließlich nach Düsseldorf zurückkehren, seine Angelegenheit sollte demnächst vom Kaiser selbst entschieden werden. Das ist dann nicht mehr erfolgt.

1814 kehrte Sethe in den preußischen Staatsdienst zurück und gleichsam zum Französischen Recht, seinem beruflichen Lebensthema. Napoleon hatte den Rheinlanden eine neue Rechts- und Gerichtsordnung gegeben. Sollte diese nun auch unter preußischer Staatshoheit erhalten bleiben? Die Rheinländer waren entschieden dafür, in Berlin war man sich diesbezüglich nicht einig. König Friedrich Wilhelm III. überließ diese Frage auf den Rat des Staatskanzlers Hardenberg einem Experten-Gremium, richtete im Juni 1816 die „Rheinische Immediat-Justiz-Kommission“ mit Sitz in Köln ein und berief Sethe als ausgewiesenen Kenner der preußischen ebenso wie der französischen Justizpraxis zum Vorsitzenden. Die Kommission schlug 1818 die Beibehaltung des französischen Rechts in den preußischen Rheinprovinzen vor. Die Fortgeltung sollte nur bis zu einer künftig vorgesehenen gesamtstaatlichen Rechtsreform dauern. Doch noch Jahrzehnte später sprachen rheinische Richter ihre Urteile im Namen des Königs von Preußen nach dem französischen Recht. Ab 1819 wurde der rheinpreußische Gerichtsaufbau neu organisiert. Ausgenommen davon blieben nur die Kreise Rees, Duisburg und Essen sowie der rechtsrheinische Teil des Regierungsbezirkes Koblenz.

Das Appellationsgericht in Köln fungierte als oberste provinziale und der Rheinische Revisions- und Kassationshof in Berlin als höchste staatliche Instanz für die eigenständige rheinische Rechtsprovinz – gleichrangig mit dem für das sonstige Staatsgebiet zuständigen Obertribunal. 1819 wurde Sethe zum ersten Präsidenten des rheinischen Obergerichts ernannt, 1820 in den preußischen Staatsrat berufen. Um diese Zeit begann er auf Wunsch seiner Kinder mit der Aufzeichnung von ausführlichen Lebenserinnerungen. Nach dem Tod seiner Frau stellte er die Arbeit daran ein.

Im Zuge der Revolution von 1848/49 erlebte er die nahezu völlige Angleichung der gesamtpreußischen Justizverhältnisse an die von ihm und zahlreichen weiteren rheinischen Juristen verteidigten französischen Rechtsgrundsätze, die sich als „Rheinisches Recht“ bewährt hatten. Sethe selbst verhehlte nie seine Überzeugung, dass es geboten sei, die wesentlichen Errungenschaften der Rheinischen Rechts- und Gerichtsordnung in ganz Preußen einzuführen.

Anlässlich seines 60-jährigen Dienstjubiläums 1847 erfuhr der Präsident eine besondere Ehrung, als König Friedrich Wilhelm IV. ihm den Schwarzen Adlerorden verlieh. Für bürgerliche Ordensträger war mit dieser höchsten preußischen Auszeichnung die Erhebung in den preußischen Adelsstand verbunden, die Sethe jedoch zeitlebens nicht beantragte und erst von seinen Nachfahren beansprucht wurde.

1852 wurden das Obertribunal und der Rheinische Revisions- und Kassationshof zu einem einzigen obersten Gerichtshof vereinigt, der Präsident Sethe trat nach 65jährigem Staatsdienst in den Ruhestand. Er starb nach zwei Schlaganfällen am 30. April 1855 in Berlin im Kreise seiner Familie.

(Helmut Langhoff 14.4.2023)

Literatur:

Ernst Landsberg, Die Gutachten der Rheinischen Immediat-Justiz-Kommission und der Kampf um die Gerichtsverfassung 1814-1819, Nachdr. d. Ausg. Bonn 1914, Düsseldorf 2000 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde Bd. XXXI). [online].

Adolf Klein und Justus Bockemühl (Hg.), 1770-1815 Weltgeschichte am Rhein erlebt. Erinnerungen des Rheinländers Christoph Wilhelm Henrich Sethe aus der Zeit des europäischen Umbruchs, Köln 1973.

Max Bär, Die Behördenverfassung der Rheinprovinz seit 1815, Düsseldorf 1965, ND 1919.